关于发布桂林航天工业学院科研服务和科技成果产学研合作的公告

信息来源:柳州市科学技术局 发布日期:2021-07-19 15:39 【字体:小中大】

各有关单位:

为大力推动产业科技进步,加强产业关键核心技术攻关,提升技术创新能力,加快推进经济高质量发展。现将桂林航天工业学院科研服务和科技成果推广材料发布如下,请各有关单位根据需要自行选择。若有意向请联系:柳州市科技情报研究所技术转移科(0772-2622051)、工作邮箱(qbsjszyk@163.com)。

一、学校简介

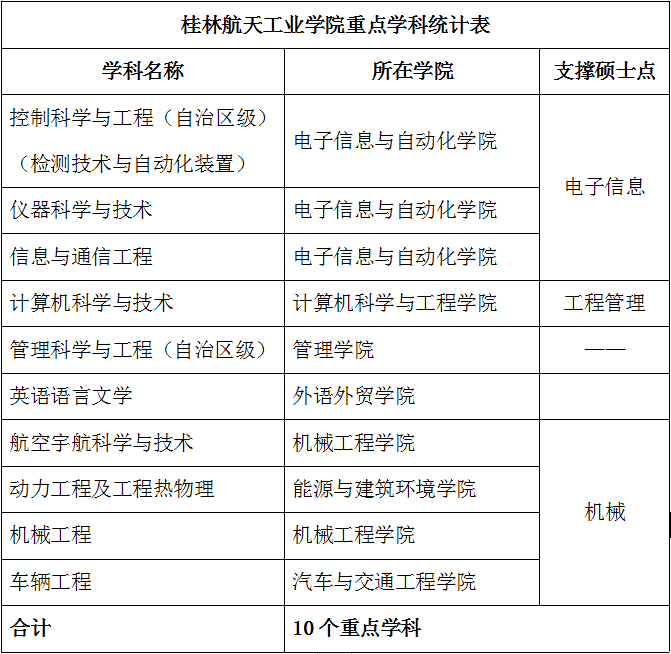

桂林航天工业学院是广西区内唯一一所航空航天类高校,学科建设依托航空航天领域,研究方向特色鲜明,涉及检测、能源、机械、电子信息、管理等多个学科,目前拥有3个校内立项培育硕士点,2个广西重点培育学科,8个校级重点学科。学校积极推进“学科+平台+团队+项目”产学研一体化建设,增强科技创新能力和科技服务地方经济行业能力。

二、科研团队介绍

(一)智能检测与控制科研团队

1.团队简介 带头人李智,博士、教授,博士生导师。教育部“仪器科学与技术教学指导委员会”委员,广西重点学科仪器科学与技术学科带头人,广西工程研究中心创新团队“自动检测技术与仪器创新团队”学术带头人,先后获得“自治区突出贡献科技人员”、广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选、国务院政府特殊津贴、“全国师德先进个人”、“广西优秀专家”、“八桂名师”和“自治区先进工作者”等称号。主持或作为主要成员完成国防科技、国家自然科学基金、广西区自然科学基金、广西区科技三项等项目30余项,获奖11次,其中省部级科技进步二等奖3项、三等奖3项,国防科技进步三等奖1项。团队现有科研人员19人。其中正高级职称5人、副高级职称8人、博士生导师1人、硕士生导师3人,具有博士学位人员6人。2013年以来获得省部级以上科研项目15项,其中国家级5项。发表SCI、EI期刊论文20余篇、获得发明专利5项。

2.主要科研服务方向

(1)自动测试系统方向:构建LXI、VXI、PXI自动测试系统,研究自动测试系统的关键技术。研究新的检测理论和方法,自动测试系统的集成化、智能化和可靠性技术;在先进传感与检测技术以及太赫兹物质成分检测与鉴别分析等方面进行关键技术研究。

(2)姿态测量与控制方向:进行各种工业机械设备的水平定向、姿态测量与控制研发。如航海和无人机导航、GPS死区推估、姿态参照系统、平台调平、手持稳定器等领域。还进行了潜伏式AGV小车导航控制及任务调度系统方面的研究工作。

(3)生物医学人工智能方向:开展基于脑电、肌电等生物电信号的人-机交互算法及控制系统研发。结合实际临床问题,结合影像、临床信息、病理信息等构建医学大数据,利用人工智能算法开展计算机辅助诊断研究。

3.特色成果

(1)基于国家自然科学基金项目“基于电子罗盘与MEMS陀螺仪的微型捷联航姿参考系统中姿态互补滤波与误差补偿研究”,研发的磁惯导系统已经在无人机产品应用。

(2)研制的“全姿态三轴电子罗盘”应用在科工集团某企业的训练设备上取得了重大的经济效益,整套训练设备获得了国防科技进步三等奖,合作成果“全姿态三轴电子罗盘及其应用”获2015年度广西科技进步二等奖。

(3)与柳州柳工叉车有限公司合作开发的“潜伏式AGV小车及调度系统”。所研制的AGV小车可用于工厂生产线物料自动运送,同时配备调度系统可用于复杂工作环境下多车辆、多任务的调度与管理。

(4)研制的“燃气安全阀自动测试系统”,2018年底交付企业使用,有效提高了产品测试效率,保障了测试的稳定性和可靠性。

(5)为云南某企业研制的“发射机构综合测试仪”,集信号参数测量、过程状态监测等多功能于一体,具有单项目手动检测和全项目自动检测功能,不仅可以用于产品的生产调试,还可以用于成品的交付检验。

(6)为企业研制的“发射筒自动测试装置”,可实现发射筒电气参数的全面测试,检测稳定可靠。

(7)基于CT影像的亚实性肺结节良恶性预测关键技术,得到了国家自然科学基金支持,并与中山大学附属医院江门市中心医院开展合作,建立了医学人工智能实验室。在亚实性肺结节的临床辅助诊断中,利用人工智能技术,已开发亚实性肺结节实性成分识别和分割模型,影像组学特征提取和模型构建技术等方面工作,并利用多中心临床数据进行模型验证分析。目前已经联合放射科医生发表SCI、EI期刊检索论文10余篇。采集脑电信号,搭建了基于运动想象信号的机械臂控制系统以及基于P300信号的字符拼写系统,已发表SCI、EI期刊论文3篇。

(二)无人机应用技术科研团队

1.团队简介 团队带头人孙山林:博士、教授,IEEE会员,“中关村公信卫星应用联盟”个人理事,中国指挥与控制学会专家会员。长期从事通信系统、无人机系统技术研发。先后主持/参加国家自然科学基金项目3项,科技部973项目1项,广西自然科学基金项目2项,广西创新驱动重大专项项目1项,广西科学研究与技术开发项目1项,横向项目3项,项目金额590余万元。发表论文30余篇,其中SCI/EI检索10篇,获得发明专利3项,其他专利5项。获得自然科学论文奖1项,日内瓦国际发明博览会金奖1项。 该团队依托广西无人机技术应用院士工作站(刘永才院士)和“桂航-北大无人机航天遥感协同创新基地”,打造了1个广西特聘专家岗团队(航空航天遥感技术研究),1个双聘院士团队(童庆禧院士)。现有教学科研人员19人,其中正高级职称5人、副高级职称8人、博士生导师1人,硕士生导师3人,具有博士学位人员6人。

2.科研服务方向

轻小型无人机平台设计、无人机遥感数据智能处理系统开发、水下无人机技术和无人机行业应用示范。研究成果在甘蔗种植与管理、林业防护、土地确权测绘、漓江流域资源调查与保护和北部湾海洋资源开发利用与监测方面发挥了重要作用。

3.特色成果

研制了兼具北斗卫星通信能力与水下声通信能力的水面网关模块。该模块实现水下网络数据与岸基信息数据的远距离有效交换,为搭建天-空-地-海一体化的多维多域实时(或准实时)监测网络提供保障。

(三)智能信息技术创新科研团队

1.团队简介 团队带头人魏星:教授,硕士生导师,广西高等学校高水平创新团队带头人,广西高校卓越学者,入选广西高校优秀中青年骨干教师培养计划,广西人工智能学会常务理事。长期从事智能信息系统研发、智能计算等方面研究;先后主持/参与国家级、省部级以上项目20余项,横向项目10余项。发表论文40余篇,其中SCI、EI、中文核心等高水平论文30余篇;获得发明专利等知识产权授权20余项。

团队依托广西高校高水平创新团队––智能信息技术及无人机应用研究,现有科研人员28人,其中正高级职称6人、副高级职称15人、硕士生导师4人,具有博士学位人员3人。

2.科研服务方向

(1)智能信息系统集成研发

(2)大数据服务平台开发

(3)智慧物联技术及应用

3.特色成果

(1)开发了广西公安智慧政工信息平台,采用先进的计算机软件技术和数据库技术建设了一套公安队伍前端感知、动态数据分析、便警惠警于一体的公安系统智慧政工平台,并完成与应用支撑平台的对接,实现了公安政务管理智能化、信息化。

(2)建设开发了高校数字校园三大平台,包括统一身份认证系统、信息门户平台和数据聚合平台,实现了单点登录,集成了学校办公、教务、科研、校园一卡通、图书、财务等十多个业务系统,从而为师生访问数字校园应用系统等服务提供方便快捷的统一入口。

①统一身份认证系统

统一身份认证系统基于微服务架构开发,主要包括统一身份认证、统一权限管理和统一用户管理等模块,解决了应用系统多套账号信息的问题,为信息化校园的各种网络和应用服务提供了统一的用户管理平台和身份认证服务。

②信息门户平台

信息门户平台是一个面向全校师生的个性化应用集成和信息整合平台,它将学校的多项服务功能和数据集成到一个信息管理平台,统一展示给全体用户,目的是构建一站式服务平台,为师生访问数字校园应用系统等服务提供方便快捷的统一入口。

③数据聚合平台

数据聚合平台是一个提供数据服务和数据应用的平台。作为数据服务平台,为学校信息系统提供原始数据API;通过对学校各类信息系统的数据抽取、清洗和整合,提供数据查询和定制性应用。该平台主要采用Java语言基于Spring Framework框架开发,支持HTTP、SOAP等轻量级协议,兼容Oracle、MYSQL、SQL Server等主流数据库,统一按照Json数据格式处理和存储数据,并按照统一的规范和标准封装通用数据接口,对外提供数据服务。

(3)集成开发了一系列网络信息应用系统,涉及高校事务管理的人事、教学、科研、组织等各个方面及领域。

(4)与思科公司合作建设了“思科-桂航物联网产教融合协同育人基地”,合作范围涉及利用思科公司的人工智能、大数据分析、机器学习、物联网支撑平台等资源,进行科学研究及服务社会等工作。

(5)与桂林创琳电子有限公司合作开展了“基于卡锁式插接件的新型安全智能插座的研制”。重点解决了传统强电插座电极接触件接触不良、接触点耗电大、接触发热、冒火花等安全隐患问题,改进插座制作工艺,降低用料成本,节能、节料、环保。项目成果主要应用于民用、军用保密插座,民用系列插座产品已开始产品化,主要有魔方插座、无线通信智能插座、保密插座等 。

(四)特种工程装备设计与智能驱动科研团队

1.团队简介 团队带头人刘忠:博士,博士后,教授,研究生导师。主持完成国家自然科学基金项目2项、省部级科研项目6项,产学研校企合作项目10余项。获省部级科技奖2项,申请专利40余项,其中授权发明专利10项。出版著作教材5本(均为第一著作者)。发表论文100余篇,其中SCI/EI收录30余篇。指导毕业硕士研究生30人,指导本科生毕业设计150人次。

学术兼职:中国机械工程学会高级会员、中国振动工程学会高级会员、国家自然科学基金项目通讯评审专家、教育部学位与研究生教育发展中心学位论文评审专家、广西机械工程学会副理事长、江苏省高等学校中青年学科带头人、中国振动工程学会转子动力学专业委员会理事、中国机械动力学学会理事。

目前团队成员9人,其中教授2名、副教授3名、博士(含在职)5人。近年来获得国家自然科学基金项目、广西区自然科学基金项目、广西科技计划重点研究项目及校企合作课题等30余项,获得发明专利15项,实用新型专利30余项,软件著作权5项,实现了部分研究成果的转化,取得了较好的成绩。

2.科研服务方向

(1)模块化多功能钻凿装备研究

(2)电网山地施工特种运输装备研究

(3)机械系统动力学分析与优化

(4)机电液系统集成与智能控制

(5)航天航空液压系统传动与控制

3.特色成果

(1)研究开发了HY-30A型模块化山地液压钻机

适用于0米-5000米垂直高度山地,对1.2米-1.8米直径,深度10米以内的基坑开展机械化作业。采用模块化轻量化设计,便于运输及组装,液气联合驱动,最大输出功率16kW。

(2)研究开发了高原型双辊筒机动绞磨机

广泛用于电力、通讯线路施工中组立杆塔或机动放线,亦可在建筑、码头等场所吊装及牵引重物,适用于野外无电场所,使用灵便,是山地电力施工运输的主要装备之一,最大负载5吨。

(3)复杂地形多功能钻凿工艺与装备研发

适用于国家电网阿里中藏网联工程,该工程被喻为“电力天路”,是“一带一路”倡议打通南亚的重点项目,通过开展复杂地形多功能钻凿工艺与装备研发,该研究装备成品对高原硬岩、沉积岩及冻土基础钻凿施工产生重要作用,突破了传统采用先进振动环切施工工艺和液气联合驱动钻孔技术,极大地提高了施工功效,减少了施工成本,减轻了高原地区工人的劳动强度,预计产生上亿规模经济效益。

(五)机器人与焊接技术科研团队

1.团队简介 团队带头人刘晓刚:博士,教授,硕士导师。在CO2气体保护焊焊接过程的焊缝跟踪焊缝图像特征提取和熔池图像特征提取问题上取得了较好的成效,先后完成了“基于弧光反射的弧焊工业机器人智能跟踪焊缝系统关键技术研究”、“视觉辅助机器人变位机多工位焊接关键技术研发与应用”等省市及企业委托项目10余项。在《焊接学报》等期刊和国际重要学术会议上发表学术论文20余篇,获发明专利15项,实用新型专利37项,软件著作权5项。承担国家级项目2项,承担自治区级项目12项,重大专项1项。获内蒙古科技进步二等奖1项,获广西科技进步奖三等奖1项。

目前团队成员19人,其中教授4名,副教授7名,高级工程师6人,博士4人。主要开展焊接材料与工艺特性分析、图像获取与信息处理、机器人作业系统的控制与监测、工装胎具设计理论与制造工艺、振动机理与实验分析等领域研究。

2.科研服务方向

(1)焊接材料与工艺研究

(2)图像采集与信息人工智能处理

(3)工业生产自动化、装配自动化

(4)焊接自动化成套设备设计与制造

(5)工装胎具设计与制造工艺

(6)机器人编程

(7)安川机器人应用教学培训

(8)焊接机器人自动化系统设计

(9)其他特殊非标设备研制

3.特色成果

(1)机器人焊接工艺信息与熔池形态高速智能处理系统

该成果解决焊接过程中机器人和变位机系统的自由度解耦合运动分解,实现机器人变位机协调工作;并将机器视觉与机器人变位机工作站融为一体,对短路焊接熔池进行实时跟踪,从而获得焊缝外观平滑美观的焊件,保证焊接质量和外观质量的要求。该成果获得2016年广西科技进步奖三等奖。

(2)龙门式自动上料机构

该机构能够对液压原料自动上下料,实现企业高速、自动、安全生产的目的。

(3)可移动式双机器人焊接协同工作站

工作站由MOTOMAN-MA1440焊接机器人和MOTOMAN Mh12通用机器人组成。通用机器人完成待焊接工件的拾取、夹持,同时做变位机使用;焊接机器人进行焊接;两个机器人可以共同工作,做到始终保持最佳焊枪姿态,完成复杂工件、复杂工艺的焊接。

(4)全自动避孕套电子检测设备

与某乳胶制品企业合作研发设计的“全自动避孕套电子检测设备”,获得6项实用新型专利,2项国家发明专利,目前在小试生产阶段。

(5)线缆自动成盘包装机

与某电缆生产企业合作研发的“线缆自动成盘包装机”,用于线缆的自动成盘并完成包装,大大提高了线缆生产的连续自动化水平。已投入使用并稳定运行三年,获得了5项实用新型专利,2项发明专利,每台设备创造年产值1000万元。

(六)汽车工程技术科研团队

1.团队简介 团队带头人唐学帮:教授,高级工程师,硕士。主要研究方向为汽车悬架设计、客车制造技术;先后完成了“客车车身侧边蒙皮辊压成型技术的研究与应用”、“基于结构优化的中型客车骨架有限元轻量化研究”、“电磁式环保节能发动机”等科研项目10余项;获发明专利1项,实用新型专利5项;获广西新产品开发优秀成果一等奖1项,广西新工艺与新工装优秀成果三等奖1项,广西QC质量优秀果奖3项。

目前团队成员17人,其中教授3名,副教授5名,高级工程师2人,博士1人。主要开展新能源汽车技术、汽车悬架技术、汽车检测技术与维修等领域研究。

2.科研服务方向

(1)新能源汽车动力传动

(2)新能源汽车底盘集成

(3)新能源汽车电控与智能网联

(4)新能源汽车轻量化

(5)汽车悬架系统性能匹配技术

3.特色成果

(1)客车车身侧边蒙皮辊压成型技术

该成果提出一种应用辊压成型技术制造客车侧边蒙皮的新工艺,研发出可调悬臂式客车侧边蒙皮辊压成型设备,该技术已在客车企业推广使用,可使客车制造成本明显下降,客车外观质量明显提升。

(2)辛普森式电控液力变速器故障模拟系统

该成果能模拟自动变速器换挡,可以进行自动变速器故障诊断。

(3)客车车身有限元分析技术

该成果可以为客车企业有效进行客车车身轻量化设计及有限无分析,提升客车车身强度,降低整车重量。

(七)能源动力工程及建筑环境控制科研团队

1.团队简介 团队带头人王斌武,教授,广西教学名师,曾在国家重点新产品和国家重大技术装备国产化创新研制等项目中主持总体工艺设计与攻关工作,获黑龙江省省长特别奖、省科技进步二等奖和市科技进步一等奖。近年来,主持或主要参与了各类科研项目10余项,获专利20余项,发表论文70余篇,出版专著《传输过程数值模拟可视化编程开发》和教材《工程材料与金属热加工》、《数控机床》等7部。

目前团队成员15人,其中教授6人,副教授5人,高级工程师1人,博士7人。主要开展火电厂效率提升及污染物减排、垃圾焚烧发电降低污染物排放、城市厨余和下水污泥的无害化处理、太阳能热泵及新型压缩机开发、太阳能建筑热利用及空调系统尘粒控制处理、生物质燃料燃烧过程分析、通风除尘系统优化设计、室内空气品质检测、飞机研制全过程中结构设计与强度计算分析、新能源与动力工程机械结构设计及其自动化控制等领域的研究。

2.科研服务方向

(1)高效垃圾发电厂低污染排放技术;

(2)工业通风除尘与建筑环境控制技术;

(3)工业节能及减排技术;

(4)飞行器发动机寿命设计与分析评定技术;

(5)新能源与动力工程机械设计及智能化控制技术。

3.特色成果

(1)燃煤锅炉提效防爆耦合控制技术

该技术通过控制炉内灰尘浓度以实现炉膛温度和锅炉燃烧效率的控制,有效防止锅炉超温结焦、降低飞灰含碳量、降低炉膛大颗粒贴壁流造成的磨损爆管,有效提高锅炉的安全性和经济性。

(2)喷射制冷装置

该装置由发生器、蒸发器、冷凝器、节流阀和循环泵组成,可由低温热能(如太阳能或工业废热)驱动进行制冷,用于解决偏远地区、运输工具的冷量供应问题,或对工业过程废热进行再利用以产生冷量。

(八)物流与供应链管理科研团队

1.团队简介 团队带头人陈长彬:管理学、经济学双博士,教授,硕士研究生导师,主要研究方向为物流与供应链管理、产业经济管理。发表论文60余篇,其中CSSCI检索25篇,CSCD检索5篇,SCI、EI检索5篇,人大复印资料全文收录5篇,出版专著3部,主编、副主编教材5部,多次获得国家级学会学术成果优秀论文奖,主持和承担省部级项目以上项目10余项,市厅级项目以及政府和企业的横向项目共30余项,兼任国家科技部科技计划项目专家组成员。

团队现有科研人员10人,其中正高级职称1人、副高级职称2人、硕士生导师1人,具有博士学位人员5人。主要开展航空物流、现代物流与供应链管理、区域物流与产业经济管理等领域研究。

2.科研服务方向

(1)供应链与现代物流

(2)航空物流

(3)物联网理论及其应用

3.特色成果

(1)研发完成软件系统“一种基于RFID技术的供应链信息共享平台”

(2)研发完成软件系统“一种基于云服务模式的大数据供应链解决方案系统”

(3)研发完成软件系统“基于JAVA企业物流管理系统”

(4)研发完成软件系统“基于物流数据购物平台个性化推荐系统”

(5)主持国家自然科学基金项目“供应链信任违背及修复机理研究”

(6)承担国家自然科学基金项目“企业技术创新行为非线性系统的理论与方法研究”

(7)承担完成国家软科学基金项目“企业制度与企业科技行为的互动性研究”

(8)主持完成广东国溯科技有限公司技术服务项目“基于移动互联网的产品防伪追溯平台规划及建设”

(9)主持完成广西民航产业发展有限公司服务项目“北部湾地区物流绩效指数和评估体系研究”

(10)主持完成广东省自然科学基金重点项目“供应链信任危机形成及修复的动态演化机理研究”

(11)主持完成广东省自然科学基金自由申请项目“顾客信任受损及修复机制的动态演化与作用机理研究”

(12)主持完成广东省自然科学基金自由申请项目“公共信任危机及修复动态演化机理研究”

(13)主持完成广东省自然科学基金博士启动项目“供应链合作机制动态演化与信息共享激励研究”

(14)主持完成广东高校省级重点平台和重大科研项目特色创新项目(自然科学类)“供应链信任危机及修复机制研究”

(15)主持完成广东高校省级重点平台和重大科研项目特色创新项目(人文社科类)“基于微博的网络社交新媒体营销体系构建与实证研究”

(九)人力资源管理与中小企业发展服务科研团队

1.团队简介 团队带头人王蕴:教授,主要研究方向为企业人力资源管理咨询与诊断、构建和优化人力资源管理体系、组织结构调整及中小企业发展战略研究。

团队现有科研人员16人,其中正高级职称3人、副高级职称5人。团队能够承担企业人力资源管理体系优化的系列项目,可以对企业目前的人力资源管理现状进行分析诊断,并结合企业现状进行组织结构修正和人力资源管理系统设计和完善,主要包括:招聘管理、培训管理、绩效管理、薪酬管理、岗位胜任力模型构建、工作分析等项目的优化与再造。

2.科研服务方向

(1)人力资源评价与开发利用

(2)劳动组织、劳动定额、劳动定员

(3)薪酬管理

(4)绩效管理

(5)中小企业创业管理、技术管理、财务管理等战略咨询

(6)企业员工培训

3.特色成果

(1)帮助中国化工橡胶桂林有限公司制订完成工作岗位分析、绩效考核、岗位工作评价和薪酬管理方案。

(2)帮助桂林市临桂新区城投资有限公司制订完成了绩效及薪酬体系方案。

(3)制订了广东宝顺美妆产业云浮芦荟基地筹建规划方案。

(4)完成中国劳动和社会保障科学研究院国家标准修订预研项目“《工作抽样方法》标准研究”。在对全国12个省(自治区、直辖市)17种企业类型进行调查的基础上,提出了对国家标准《工作抽样方法》的修订方案。

(5)完成“长安工业集团劳动定额咨询”。对长安工业集团所有工种、岗位制定了劳动定额标准资料,并引入了劳动定额信息管理系统。

(6)为中国航天科工集团、中国能源集团、中国南车、中国北车、中国中车、长安工业集团、湘电集团、西门子等企业,开展劳动定额师资培训、机械行业劳动定额培训、电子行业劳动定额培训、船舶行业劳动定额培训、煤炭行业劳动定额培训。

(7)帮助郑州欣创玻璃技术有限公司申报了“智汇郑州•1125聚才计划”项目,获得政府立项和资助。

(8)帮助湖南三协智能科技有限公司完成公司人员流失的原因分析及员工忠诚度的调查。

(9)定期为桂林航天电子有限公司、贵州航天总公司、湖南航天总公司、广西国税局、桂林烟草公司、桂林旅游公司、桂林石油六公司提供员工培训服务。

(十)地方文化保护与传承科研团队

1.团队简介 团队带头人叶桂郴:博士、教授,中国语言学会会员,广西语言学会常务理事,广西桂学研究会特约研究员,广西民族大学和广西师范大学硕士研究生导师(2007-2017)。研究方向:汉语言文字学、文献学、地方文化。出版专著1部,古籍整理2部。主持自治区社科规划2项,教育厅项目8项。在《古汉语研究》等刊物发表论文60余篇。

团队现有科研人员21人,其中正高级职称7人、副高级职称9人,具有博士学位人员3人。团队主要开展地方文化挖掘、传承与保护研究。

2.科研服务方向

(1)地方文献搜集整理考释

(2)文化遗址文献的整理和考释

(3)民俗文化传承与创新设计

(4)旅游景区规划

3.特色成果

(1)湘桂古道文化遗存及文献稽考(2019)

该项目是学术界第一次对湘桂古道进行全面的文化遗存考察和古道线路确定,具有一定的启发意义。

(2)灵川古村落史料集成(2019)

对灵川10个传统村落的基本情况进行了详尽的描写和整理。史料探索了传统村落的考察范围,挖掘了传统村落的文化内涵。

(3)灵川县古代村落调查研究报告(2015)

全面介绍灵川县传统村落信息,为政府决策提供智库咨询,成果研究报告获得自治区社科联年度项目一等奖。

(4)湘桂古(陆)道灵川县境内段的历史文化遗存考察(2016)

全面考察灵川段古道的文化遗存,发掘其文化价值和旅游资源价值,为政府保护开发利用文化资源提供决策参考。成果研究报告获得自治区社科联年度项目二等奖。

柳州市科学技术局

2021年7月19日

桂公网安备45020502000014号

桂公网安备45020502000014号