退役军人服务如何向实走?这里有答案

编者按

厚植边疆民族地区特色优势,紧扣进一步全面深化改革主题,广西正在以创新驱动破解改革难题,以精准服务练就实干担当硬本领,以系统思维筑牢机制创新软实力,以全周期、全链条、全方位、全覆盖的“四全”服务为有力举措,打造“‘军’绣壮乡”品牌,以军人本色为笔、以壮乡山水为卷,绘就退役军人事务领域进一步全面深化改革的壮美图景。

自2024年以来,广西以“一揽子”改革举措,将“全周期解忧、全链条协同、全方位施策、全覆盖保障”的治理逻辑转化为退役军人获得感的有形刻度,让“尊崇”二字在机制创新与情感共振中落地生根。

清明节前夕,记者一行循着木棉花盛开的足迹,探访广西边境市县,看广西如何以改革为笔,在机构整合、双拥共建、烈士褒扬纪念、退役军人作用发挥等领域绘就新时代尊崇画卷。

机构改革带来服务升级

2024年9月,广西壮族自治区贺州市钟山县钟山镇退役军人服务站内,60岁的农村籍退役老兵董熙昌攥着刚盖好章的申请表,紧锁的眉头终于舒展。仅用半天,他便“一站式”办结了农村养老保险待遇和60周岁农村籍退役士兵生活补贴申请手续。

让董熙昌“舒心”的背后是一场“静悄悄”的改革。2024年7月,钟山镇退役军人服务站与钟山镇便民服务中心完成机构整合,实现“两块牌子、一套人马”。钟山镇退役军人服务站站长朱维富的办公桌旁,镇便民服务中心的蓝色标牌格外醒目。社保数据、服役情况等原本需多部门核验的信息,如今实现“后台直通”,退役军人办理有关事项不用再辗转奔波。“机构改革实现平稳过渡,过去退役军人服务站‘单打独斗’,现在借力民生服务平台,资源更多、效率更高。”朱维富感慨道。

2024年12月,广西壮族自治区退役军人事务厅党组书记、厅长黄卫平看望慰问重点优抚对象。

这场改革是广西基层治理的深层考量。

2017年以来,全国乡镇机构改革浪潮奔涌。作为边疆民族地区,广西既紧跟国家部署,又立足实际探索特色路径。广西印发《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全面推行基层“一枚印章管审批(服务)”改革的指导意见》,以便民服务中心建设为基础,在全区所有乡镇(街道)推行基层治理服务改革。时至今日,如何让退役军人服务站在机构整合中“站稳脚跟”,成为不容回避的新课题。

“改革不是‘拆牌子’,而是强根基。”针对基层退役军人服务站作用可能被弱化的担忧,自治区党委退役军人事务工作领导小组牵头协调,积极争取自治区党委组织部、编办等部门支持,推动将“保留乡镇(街道)退役军人服务站牌子”写入《广西壮族自治区机构改革实施意见》,并明确“阵地不丢失、人员不减少、职能不弱化、工作不淡化”的目标。

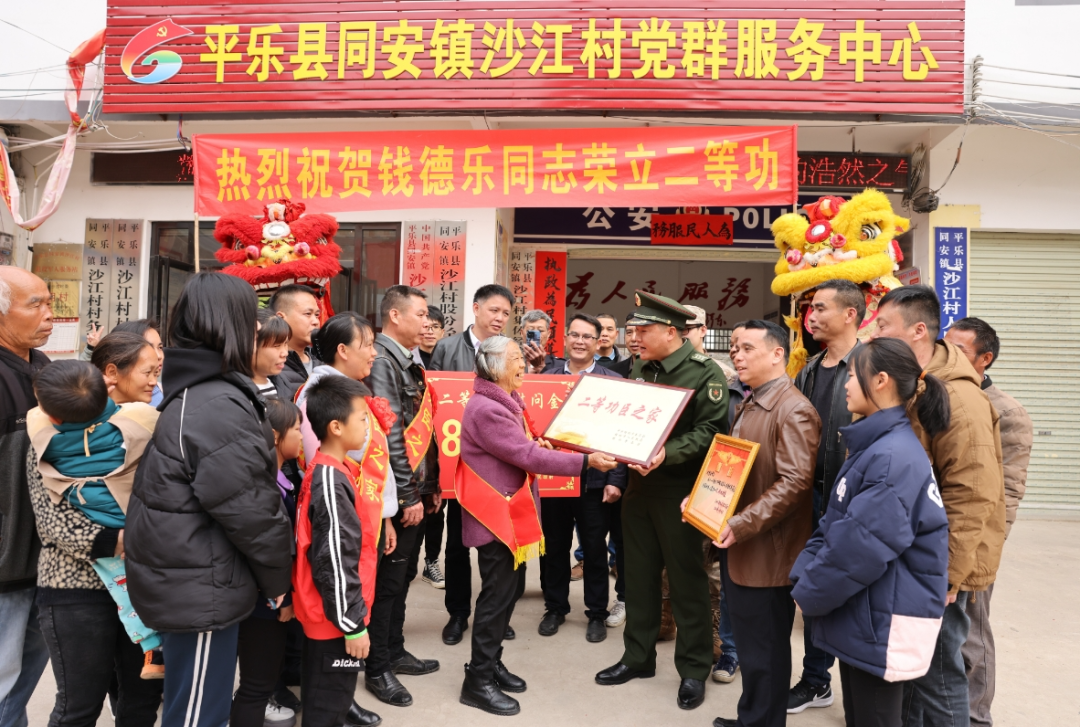

3月2日,广西壮族自治区桂林市平乐县组织相关单位为该县同安镇沙江村服役于火箭军某部荣立二等功的军士钱德乐的家属送去“二等功臣之家”牌匾。苏 桂 摄

机构改革后,全区乡镇(街道)退役军人服务站统一并入民生服务领域机构,站长由便民服务中心主任兼任,并设专职副站长和工作人员。截至2024年10月底,全区1256个乡镇(街道)退役军人服务站已完成机构改革1217个,占比96.89%。

融合的不仅是机构,更是资源。广西推行“网格联管”“站所联盟”“部站共建”等工作机制,将退役军人服务嵌入基层治理体系。在钟山镇,便民服务中心、退役军人服务站与人武部同楼办公。“新兵应征时,我们就提前介入,摸清退役人数和人员情况。”朱维富翻开台账:去年二次入伍的覃玄,正是镇退役军人服务站与镇人武部联动时发现的“好苗子”。

机构改革以来,广西动态更新93.5万名退役军人信息,制发优待证85万张,帮扶困难老兵5838人次。从“保牌子”到“强功能”,从“单兵作战”到“协同发力”,这场机构改革没有轰轰烈烈的口号,却让“尊崇”二字落在实处。

边境线上涌动的双拥故事

沿着南友高速向西南边境行进,到达崇左市宁明县桐棉镇板烂村村口时,记者一行被不远处480高地战斗遗址的棕红色土坡吸引住了目光。这片曾被战火灼烧的土地,如今与驻地官兵的白色营房、抵边村落的青瓦民居相守相望。

在板烂村,一条特殊的纽带将退役军人与村庄紧密相连——3000多名驻地部队的官兵和退役军人都是板烂村的“荣誉村民”。其中,有81位老兵成了“板烂女婿”。村党总支书记卢海指着村口的“军民大舞台”说:“这个舞台就是‘荣誉村民’捐钱出力打造的。”退役军人邹文忠自2015年起每年资助困难学生,慰问老党员;老兵韦远华将在部队学到的养殖技术倾囊相授,带领村民致富;驻军某部动员探亲休假官兵采购特色农产品,通过消费助农让山货走出大山……驻地部队官兵与退役军人对第二故乡的情谊转化为实现板烂村乡村振兴的合力。

3月25日,柳州市退役军人事务局与武警柳州支队开展“军民连心桥 政策助强军”军地交流活动,工作人员为官兵现场讲解就业创业先进典型。

在广西绵延边境线的289个抵边自然村中,广大边民积极参与强边固防,铸就了千里边疆的钢铁防线。

在南宁市双拥办负责人刘杉的办公桌上,摆着一份跨越3000公里的共建计划:2023年援建现代化训练场,2024年打造党建双拥图书馆,2025年计划升级基础设施……这位有着23年军龄的退役军人转业后投身双拥事业,将半生积累的军旅经验化作服务战友的桥梁。自2022年南宁市被列为全国“城连共建”试点城市,与新疆某部队结成共建对子以来,刘杉的工作日程表便与千里之外的军营紧密相连。

在广西,9个全国双拥模范城与边海防部队结对共建,7艘以广西城市命名的军舰与同名城市开展融合发展实践。“城舰共育”“城连共建”成为军民深厚感情的联结亮点。

在政策保障层面,广西近三年出台优待抚恤、移交安置等配套政策62项,建立抚恤补助动态调整机制,惠及12.6万名优抚对象。针对军人安置、军属就业、子女就学需求,创新实施“阳光安置”工程,退役军人安置率、满意率连续三年提升。广西还依托152处红色遗址构建特色国防教育矩阵;打造“铁轨上的国防课堂”、“八桂国防号”专列与双拥主题公园,形成全域宣教网络;选树先进典型、创建模范城区,推动国防教育深入基层。

在急难险重时刻,双拥机制化为共克时艰的力量。2024年夏发生的玉林泥石流灾害中,驻桂部队连夜抢通“生命线”;2023年桂林特大山火现场,驻桂官兵化身钢铁长城;2024年广西洪灾中,他们转移群众逾万人。为持续助力乡村振兴,驻桂部队累计帮扶38个脱贫村,消费助农金额超千万元。近年来广西双拥工作满意度连续攀升的背后,是八桂儿女与戍边将士的双向奔赴,是新时代军政军民团结的深情注脚。

祭扫服务的十年蜕变

到达高友高速凭祥收费站附近,路上车流渐密。从北海驱车来到凭祥祭拜牺牲战友李浩然的退役军人隋伟摇下车窗,接过服务点工作人员递上的矿泉水,目光扫过道路右侧的红色横幅——“山河无恙,英魂永驻”。这里是凭祥市清明祭扫服务保障点之一,也是通往崇左市3座边境烈士陵园的必经之路。桌上整齐摆放的交通指引、旅游咨询、物资补给都无声诉说着这座边城对英烈的深情守护。

“十年前,我们只能临时搭个帐篷,现在服务保障点成了退役军人的‘驿站’。”正在值勤的凭祥市退役军人事务局优抚科工作人员蒙立文回忆道。2011年,蒙立文尚在民政部门负责祭扫服务工作。2018年退役军人事务部门成立后,相关工作移交退役军人事务部门,工作形式从“单兵作战”转向“体系联动”:民政、文旅、交通运输等多部门数据互通,烈士陵园预约系统上线,志愿者培训形成制度化……“过去总怕‘接待不周’,现在更加追求‘精准服务’。”蒙立文介绍,今年凭祥市设立了5个标准化清明祭扫服务保障点,为前来祭扫的群众提供“一站式”服务。“我们筛选了拥军旅游企业,为想顺路游览广西的退役军人定制短途旅行路线。”

在清明节即将到来之际,广西桂林市象山区退役军人事务局组织干部职工、退役军人志愿者到红岭烈士陵园开展环境卫生清理活动,为烈士亲属祭扫提供整洁庄严的环境。

变化的不仅是服务形式,更是机制内核。广西出台有关文件规范祭扫流程,推行错峰入园,对陵园内人数进行精准管控;严格落实异地祭扫优待政策,为烈属安排食宿、医疗等专项保障;印发服务手册,在10个边境烈士陵园周边设立便民站、休息区;组织千余人次擦拭墓碑、更换国旗,让每一处纪念设施焕发光彩。对于无法亲临陵园祭扫的烈属,广西探索出“云端守护”模式,提供代祭扫服务,再由烈属户籍地退役军人事务部门工作人员将代祭扫视频送至烈属手中。

“过去担心祭扫秩序,现在退役军人主动加入志愿服务队伍。”崇左市退役军人事务部门工作人员介绍,每年清明节期间,退役军人志愿服务队的老兵们会出现在各大陵园,成为保障祭扫服务的重要力量。

近年来,广西推动英烈事迹进校园、进企业、进社区,将3.2万座零散烈士墓逐步迁入陵园集中安葬,开展“为烈士寻亲”行动,让37位英魂终归故里,落实烈士纪念设施修缮改造工程,建立广西烈士纪念设施项目库……当木棉花又一次盛开,“崇尚英雄”四个字在八桂大地生长出更具象的温度与力量。

让军魂进驻校园

清明节前夕,北海市海城区第八小学国防教育辅导员、退役军人刘军辉正在为学校组织的英烈祭扫活动忙碌着。

2022年,刘军辉结束了两年的武警北京总队某支队服役生涯,回到家乡广西。面对就业迷茫,北海市退役军人事务局的服务群成了他的“指路明灯”。“群里不仅有政策指导,还常推送专门面向退役军人的招聘岗位。”刘军辉回忆道。当他看到国防教育辅导员的招聘信息时,心头延续军旅情怀、传递国防知识的火苗被点燃了。

经过层层选拔,刘军辉从百余名退役军人中脱颖而出,成为北海市首批12名国防教育辅导员之一。

入职前,他与战友们接受了教育心理学、国防课程设计等14个专题的专业培训。培训结束后,刘军辉和另一位战友被分配至海城区第八小学担任国防教育辅导员。每周一节的国防教育课上,刘军辉将武器装备知识编成趣味故事,用战术地图讲解地理知识,孩子们听得入神。

海城区第一实验小学将国防教育课与体育课融合,推出“双师共育”教育模式;海城区银河小学组织学生进入国防教育基地,让师生近距离感受国防科技力量;海城区第二小学开展“老兵故事会”,邀请家长参与,增进家校情感共鸣……这些生动的教学场景,是北海市退役军人国防教育辅导员试点工作结出的累累硕果。

桂林市灵川县兵教师周勇峰为学生上国防教育课。

作为广西首个国防教育辅导员制度化探索的试验田,2024年以来,北海破局开路,构建“退役军人事务部门推动、学校日常管理、第三方服务机构协同”的跨部门联动机制,破解岗位建设与资金投入难题,高效推进试点工作。依托新修订的《中华人民共和国国防教育法》及《国防教育辅导员国家职业标准》,设定了国防教育组织实施、国防及双拥示范创建、教学管理等6项国防教育辅导员岗位职责,推动将国防教育辅导员由“兵教官”向“兵教师”转型升级。构建“民办官认”社会化保障模式,引入北海南洋教育投资有限公司,统筹师资准入、培训及课程开发,并通过“国防课堂+思政教学”“军事体育+体育技能”“国防研学+社会实践”等课程体系和举办国防夏令营、红色研学等活动,将国防教育嵌入学科教学与社会实践。

在规范保障方面,北海市出台《北海市“国防绿进校园”退役军人国防教育辅导员试点工作实施方案》,细化了15项指导细则,并将“国防绿进校园”融入德育手册与示范学校创建,形成了长效化、可持续的国防教育生态。

近日,广西壮族自治区桂林市象山区一等功臣黄潮志到五美社区为崇善小学学生讲述战斗故事、厚植爱国情怀。黄小红 摄

站在北部湾畔回望,北海试点的典型做法正在八桂大地推广开来。以机制突破、社会协同、课程融合与规范保障为驱动,广西正在尝试构建“全链条”国防教育辅导员工作体系,让“迷彩绿”成为校园里的红色精神坐标。

微信公众号

微信公众号