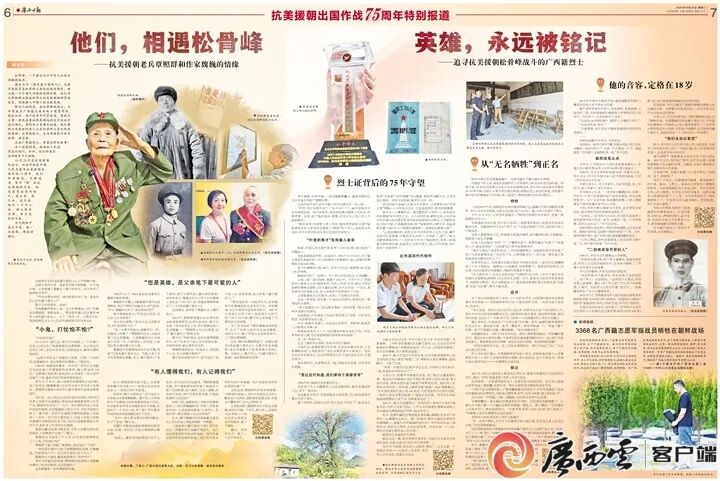

英雄,永远被铭记!抗美援朝出国作战75周年特别报道

松骨峰,一个曾让亿万中华儿女热血沸腾的地名。

报告文学《谁是最可爱的人》,志愿军指战员在松骨峰上拼死阻敌的场景,树立起一个个荡气回肠的英雄形象。他们用生命和鲜血锻造的伟大抗美援朝精神穿越时空,深深融入中国人的血脉灵魂。

鲜为人知的是,在松骨峰战场上,当中有数名广西籍志愿军战士英勇作战、视死如归。由于战争年代等原因,有的烈士曾一度无法查证到其确切的家乡地址并进行确认;有的烈士亲属不知道,他们曾经日思夜盼的亲人正是松骨峰上至死阻敌的英雄;还有的战士,成为那场战斗的见证者、讲述者。

这些广西籍战士,有着怎样的故事?

令人欣慰的是,祖国和人民没有忘记他们。如今,他们的英名逐渐被家乡人知晓。

10月25日是抗美援朝纪念日,而今年恰是中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年。我们怀着敬意,不懈追寻,努力“拼”出这些英雄的形象。他们是有血有肉的人,是父亲,是儿女,是兄弟。他们一个个小我,融入保家卫国、舍生忘死的大我。

今天的和平来之不易,每一位英雄,都值得铭记。

他们,相遇松骨峰

——抗美援朝老兵覃照群和作家魏巍的情缘

说起报告文学《谁是最可爱的人》,几乎家喻户晓。

这篇文章的作者,是著名军旅作家魏巍。10月22日晚,记者拨通了魏巍女儿魏平的电话,那头传来了她爽朗的笑声。

“代我向覃老问好,请他保重身体!他一直是我们心目中最可爱的人!”

魏平口中的覃老,是谁?

他是魏巍所称的小鬼,见证松骨峰战斗的广西籍老兵覃照群。朝鲜战场上,覃老是中国人民志愿军38军114师通讯连战士,立下二等功1次、三等功2次,荣获朝鲜民主主义人民共和国颁发的军功章3枚。

魏巍在朝鲜战场。(资料图片)

覃照群年轻时担任警卫员。(受访者供图)

“小鬼,打仗怕不怕?”

“打仗怕不怕?”

10月20日,邕江边,南宁市河堤路上一个宁静小区里,记者见到了抗美援朝老兵覃照群。当记者这句话问出口时,这位93岁的老人昂然抬起头,眼神也骤然亮起来。

“这辈子问我这个问题的人很多。但第一个问我的,是魏巍同志,是在朝鲜的松骨峰上。”覃老说。

1950年,朝鲜战争爆发。15岁的广西环江毛南族自治县壮族小伙覃照群报名参军,编入第38军114师。“过鸭绿江的时候,敌机就在头顶轰炸。”老人的声音慢了下来,像是在回忆那些呼啸的炮火。

同年11月30日,惊心动魄的松骨峰阻击战打响。战斗结束后,魏巍跟着112师师长杨大易来到3连阵地。覃照群也跟着114师师长翟仲禹和作战参谋察看战况。

他们这一生从来没见过这样悲壮的场面:幸存的7位勇士仍坚守在战壕里,阵地前沿堆满着美军几百具尸体,摔碎的枪支扔了一大片。我们牺牲的战士有各种各样的姿势,有的抱着敌人同归于尽,有的手里抓住敌人一直不放,有的手还握着手榴弹粘满敌人的脑浆……其中一位叫邢玉堂的战士,当战斗中敌人投掷的凝固汽油弹落到他身上时,他冲出战壕抱着敌人同归于尽,此时身上的余烬还在燃烧。

看着这幅对祖国无限忠诚、对敌人刻骨仇恨的壮烈场面,大家都禁不住流下了眼泪。

魏巍的目光落在了个头仅1.5米高的覃照群身上:“小鬼,打仗怕不怕?”

覃照群下意识地挺了挺腰板,坚定地说:“不怕!”

一旁的翟仲禹师长拍了拍覃照群的肩膀,对魏巍说:“你别看他个子小,打仗灵活得很,胆子也大。”

魏巍伸出大拇指,眼里满是赞许:“好样的!”

多年后再提这段相遇,覃照群仍能清晰记得魏巍的模样:“他身材魁梧,说话很随和。”

这是魏巍第一次和覃照群相遇。

“您是英雄,是父亲笔下最可爱的人”

1952年10月,394.8高地的战壕里还飘着未散的硝烟。

覃照群作为警卫员跟着翟仲禹师长巡察阵地,连长气喘吁吁地跑过来,语气急促:“师长,魏巍同志来了!就在阵地前面!”

翟仲禹皱起眉头:“打仗这么危险,怎么还让他来前线?”

连长急忙解释:“是他自己主动要求的,我们拦都拦不住。”

“他一点都不怕炮火,就跟我们一样,在阵地上待惯了。”覃照群回忆说,这是他第二次见到魏巍。正是魏巍把自己当成战士中的一员,不顾危险上到前线,才能写出那么真实感人的文章。

魏巍把在松骨峰阵地的所见所闻,写成了《谁是最可爱的人》。无数人读了文中的故事热泪盈眶,也让“最可爱的人”这个称呼,成了志愿军战士最光荣的勋章。战争结束后,魏巍没有忘记那个在松骨峰上坚定说“不怕”的小鬼,特意给覃照群寄去了一本《谁是最可爱的人》。

这份情谊,延续到了魏巍的女儿魏平身上。

2013年,覃照群受邀去北京参加纪念抗美援朝胜利60周年座谈会,魏平也在座。“我在座谈会上说,我在朝鲜战场上见过魏巍……”覃照群从自己的角度,讲了“最可爱的人”称呼由来。

魏平听了特别惊讶,会后拉着覃照群的手,问了好多关于她父亲在前线的事,问得特别细,提出要和他合影。

魏巍的女儿魏平 (左) 和覃照群在北京见面。(受访者供图)

覃照群谦虚地说:“你是名人,我就是个小兵,怎么好跟你照相?”

魏平紧紧握着他的手,语气坚定:“您不是小兵,您是英雄,是父亲笔下最可爱的人。”

“覃老送给我一本他写的书,其中提到在松骨峰曾经见过我的父亲。我很震惊,所以非常想知道更多的细节。当时我父亲是什么样子的?战场是什么样子的?”10月22日晚,魏平向记者讲述了与覃老的见面场景。

为了更详细地了解松骨峰战场的细节,也为了再续父亲的这份战地情缘,2020年5月,魏平专程从北京赶到南宁,上门探访覃照群。

这次,魏平给覃照群送了一本新出版的《谁是最可爱的人》,由魏平的弟弟编辑,是所有魏巍关于抗美援朝文章的汇集。在扉页上,魏平写上:“向最可爱的人致敬!送给覃照群老前辈。”

“有人懂得我们,有人记得我们”

如今,覃照群家的客厅墙上,还留着他和魏平的合影——一张是在北京的座谈会上,一张是在南宁的家里。

前些年,魏平又委托去广西开会的丈夫李新志去看望覃照群。魏平的儿子李唯同为了抢救性记录抗美援朝的战斗历史,和志愿军42军军长吴瑞林的孙子吴镝,还组织了一个采访小组,专门到广西对覃老和他所经历的战场情况进行了采访。

“我们一家人都为覃老的精神感动,结下了友谊。”魏平说。

尽管已无数次谈起抗美援朝的艰苦血战,但每一次回忆,仍会让覃照群心潮澎湃。

“战场上,最困难的时候我们吃不上东西,坚守在冰冷的战壕里。”覃照群慢慢说着,用手摩挲着因枪伤留下病痛的大腿,“但那时候,没人喊苦,也没人退缩,因为我们知道,我们代表的是中国,不能给祖国和人民丢脸!”

他顿了顿,动情地说:“当时在松骨峰战场上,我回答魏巍时说‘不怕’,那是真的不怕!心里装着的都是‘生得伟大,死得光荣’,哪还顾得上自己的安危!”

如今,翻开魏巍写的《谁是最可爱的人》,这位老战士读起来依然一气呵成:

“谁是我们最可爱的人呢?我们的战士,我感到他们是最可爱的人。他们的品质是那样的纯洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广!”

念到这里,覃照群的声音有些哽咽:“那时候在战场上,我们不知道自己在别人眼里是什么样的,直到看到这篇文章,知道有人懂得我们,有人记得我们!”

记者临走时,覃照群用左手托住右胳膊,想用右手敬一个军礼,努力再三,却始终无法举起——他的右手也是因为当年的枪伤,落下了残疾。

最后,他改用左手,敬了一个庄严的军礼。

因右手受伤,覃照群举左手敬军礼。

覃照群看着地图,回忆在朝鲜的战斗经历。

英雄,永远被铭记

——追寻抗美援朝松骨峰战斗的广西籍烈士

一、烈士证背后的75年守望

草木葳蕤,松林环抱,一座坟墓静静矗立,墓碑顶端的红色五角星在艳阳下熠熠生辉。

这是河池市南丹县车河镇八步村拉摊屯的一处山坡。

“爷爷,我们来看你来了。”10月9日下午,48岁的姚贞贞再次来到这里。她手持香束,指尖轻轻拂过墓碑上的刻字,神情肃穆。身旁,除了她的叔叔、舅舅,还有正在上高三的儿子陆姚嘉俊。

“明年高考,我要努力考上军校,像您那样保家卫国!”陆姚嘉俊的目光紧紧锁在墓碑上“姚斌”两个字上,这是他从未谋面、却早已深深刻进生命记忆里的外曾祖父。

姚贞贞和家里人祭拜姚斌。

1.“村里的秀才”告别妻儿参军

姚斌,中国人民志愿军第38军112师335团1营3连的广西籍战士。

在抗美援朝战争第二次战役中,1950年11月30日,为了截击溃逃的美陆军第二师,那场被写入军事教材、惊心动魄的松骨峰阻击战由此打响。

驻守松骨峰的3连148人,仅有7人生还,姚斌等141名战士壮烈牺牲。

姚斌没有留下一张照片。但一家人对他的思念,从未间断。

山坡上是一座衣冠冢,修建于2021年。当年7月,广西退役军人事务厅主办“致敬英烈·为烈士寻亲”活动,姚贞贞领回装着松骨峰战场热土的水晶纪念碑,这不仅仅是一个仪式,更是强有力的英雄正名,家人持续多年的牵挂有了归宿。

记者跟着姚贞贞的脚步,来到山下拉摊屯的老家。

这是一栋老屋,面对着一片金灿灿的稻田,屋旁还有一棵高高的沙梨树。

姚斌当年从老家的这棵梨树下出发参军,如今梨树已成参天之木。

“房子重建过,但门前这棵老梨树一直保留着。”姚贞贞的90岁叔婆田凤琼说。

谈起姚斌,田凤琼说:“他是村里的秀才,写得一手好毛笔字,邻里都夸他有出息。”

当年,姚斌告别妻儿,从这里出发参军。那时候,姚斌的儿子姚勇还未满1岁。

姚斌是家里的大儿子,他拉着弟弟姚本良的手说:“我去参军保家卫国,你在家要照顾好妈妈和弟弟妹妹。”

这一别,竟成永诀。

见证了离别的沙梨树,依然年年花开满枝。

在部队里,姚斌经常写信回家,信里没有豪言壮语,只反复嘱咐母亲“让弟妹读书”,他认为要多读书才能成才。他在信里还告诉家里人,自己经常帮助文化不高的战友识字,代笔写家书。

每次接到信,全家都坐在一起,听姚本良宣读,分享来信的喜悦。

2.“要让后代知道,我们家有个英雄爷爷”

1950年冬,姚斌的来信戛然而止。

当县里工作人员捧着烈士证走进姚家时,姚本良接过烈士证,双手一直在抖。

他没敢告诉母亲,而是把她支去邻居家,自己躲在屋里对着证书哭了很久。

接下来两年,母亲总念叨“老大怎么不写信了”,姚本良只能用“任务重”“信件耽搁”为由搪塞,直到再也瞒不住,才含泪说出真相。母亲当场昏厥,醒来后大病一场。

返回河池市金城江区姚贞贞的家中,记者看到3块“光荣之家”牌匾——分别是自治区、市及县颁发的,都完好保管着。

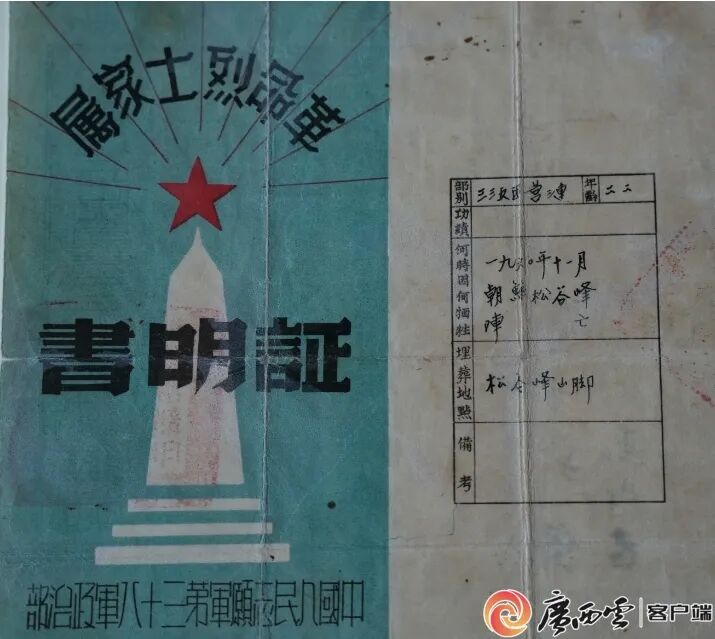

姚贞贞小心翼翼取出一套完整的烈士资料——其中就有那张跨越75年的烈士证。令人惊讶的是,眼前这张上世纪50年代中国人民志愿军第38军政治部颁发的证明书,几乎崭新如初,完好无损,只是略微变黄,除了姚斌牺牲证明文字,字迹清晰写着“1950年11月朝鲜松骨峰阵亡,埋葬地松骨峰山脚”。

保存完好的烈士证。

“以前没塑封时,我的父亲用报纸将烈士证包三层,最外层再用红纸裹着,平整地压在床板下,生怕折了、潮了。”姚贞贞眼神满是珍视,“上世纪90年代有了塑封技术,我第一时间拿去照相馆处理,就是想让它保存更久,要让后代知道,我们家有个英雄爷爷。”

3.红色基因代代相传

在姚贞贞的记忆里,爷爷只是父亲口中“打仗的英雄”,形象模糊。上学时读到魏巍《谁是最可爱的人》,也没有把爷爷姚斌和松骨峰战斗英雄联系起来,“烈士证上面虽然写着阵亡地点在松骨峰,但大家都没留意。”

2001年,姚贞贞到辽宁丹东出差,在丹东抗美援朝烈士纪念馆的纪念墙上看到“姚斌”二字,牺牲地点是松骨峰时,她的眼泪一下涌了出来。

“我第一次感觉自己离爷爷这么近,当即给父亲打电话:‘爸,我看到爷爷的名字了!’”

从那以后,收集爷爷姚斌的信息,成了姚贞贞最重要的事。她四处打听姚斌生前所在部队第38军112师335团1营3连的消息,得知该连队战后被授予特等功臣连。她在网上还看到该连的烈士英名墙上赫然写着“姚斌”,她红着眼眶说:“当年连队牺牲的战士有100多名,可因为战争年代条件有限,一些烈士连名字都没能留下、没能记进档案。爷爷的名字能被清清楚楚地记录下来,他算是幸运的了。”

2021年,姚贞贞受邀参加广西退役军人事务厅主办的“致敬英烈·为烈士寻亲”活动。工作人员把装着松骨峰战场热土的水晶纪念碑递到她手中时,她泪如雨下。

姚贞贞保存着装有松骨峰热土的水晶纪念碑。

如今,这尊水晶纪念碑被她妥善珍藏,闲暇时总会用干净棉布小心翼翼拭去灰尘。每一次端详,看到水晶纪念碑里的松骨峰热土,就像与爷爷跨越时空对话:“爷爷具体的战斗牺牲经过,虽然无从得知,但肯定很英勇。那里的每一寸土地,都在诉说着志愿军战士的无畏。”

姚贞贞和儿子讲述姚斌以前的故事。

姚家的红色基因代代相传。

姚贞贞这一辈,堂兄弟都有参军的,而她自己也曾在空军部队服役,在新兵连大比武当中还勇夺第一。

75年岁月流转,那本烈士证始终“鲜活”。它见证着一个家庭的传承——从纸页上的名字,到后代心中的信仰,英雄从未远去。

二、从“无名牺牲”到正名

柳州市柳江区拉堡镇基隆村,刘家祠堂的飞檐在晨光中舒展。

祠堂脚下的土地,曾是抗美援朝烈士刘现德年少时生活的老瓦房旧址。70多年前,20岁的刘现德从这里出发奔赴朝鲜战场,将生命永远定格在异国他乡;70多年间,刘家人从等不到归期的牵挂,到确认烈士身份的奔波,再到意外揭开他与松骨峰战斗的关联,每一段过往,都寄托着对他的深切惦念。

1.牺牲

上世纪50年代初,朝鲜战争的烽火燃至鸭绿江边,基隆村的青年踊跃报名参军。时年20岁的刘现德,与堂兄刘汉烟、侄子刘水旺一道,光荣入伍离开了家乡。

今年10月10日,记者来到基隆村,了解到刘现德的身世成长,有着一段温暖的过往——

刘现德原名刘汉德,因年幼父母双亡,被家境贫寒却心地善良的叔叔刘瑞坤收养。刘瑞坤家中已有4个孩子,日子本就过得紧巴巴的,却把他当亲儿子般抚养。

刘家人靠着零星记忆,拼凑着刘现德的模样:读书聪明伶俐,手脚勤快,帮家里干活从不偷懒。

村里人见刘瑞坤“捡得”了一个懂事的孩子,常常打趣说“你得了个现成的儿子,真是现得的”。“刘现德”这个称呼便渐渐传开。

“或许正是这个名字的差异,二伯刘现德牺牲后,导致部队找不到亲属。”侄子刘连发感慨地说,“他没有子女,父辈相继过世了,我们这一辈的堂兄弟姐妹就是他最亲近的人了。”

刚参军那会儿,刘现德在前线还偶有书信寄回家里,一封信往往要辗转两三个月才能抵达。随着战斗日趋激烈,信渐渐断了。直到战争结束后,刘汉烟、刘水旺陆续回到基隆村,唯独刘现德杳无音信。

“别人都回来了,他怎么会没消息?”刘瑞坤四处打听,几年后才被告知刘现德已在朝鲜战场牺牲,却没有相关证明。另外,家里也无法打听到更多细节:他牺牲在哪里?经历过哪些战斗?甚至连他参军时登记的姓名是“刘现德”还是“刘汉德”,都无人能说清。

2.追寻

为了追认刘现德的烈士身份,上个世纪70年代,刘现德的堂弟刘汉源揣着仅有的线索——刘现德参军的年份、大致的部队方向,一次次往返于县政府、民政局。

“我父亲说,我的兄弟出去打仗,没回来,我要为他正名。”刘汉源的儿子、现年72岁的刘民容抹着眼泪回忆,当时政府也格外重视,查阅参军档案,核对相关信息,足足忙了一年多,终于有了结果——刘现德的烈士身份正式确认。

确认身份后,村里送来了“光荣之家”的红榜。那天,敲锣打鼓和舞狮的队伍从村头一路走到刘家,鼓声、鞭炮声、欢呼声响成一片,传遍了整个村落。孩子们围着队伍跑,嘴里喊着:“送光荣榜来啦!”

刘现德的侄女、当时才7岁的刘水金,挤在人群里看得真切:“奶奶颤抖着双手,接过光荣之家的红榜;父亲将它贴在堂屋最显眼的地方,说让每个来家里的客人,都能看到这张光荣榜。家里有这张光荣榜,我觉得特别荣耀!”

“奶奶拉着我的手说,你二伯是为国牺牲的,我们不能忘了他。”刘水金对此记忆犹新。

烈士身份虽已确认,刘现德牺牲前的战斗经历,却始终是刘家人心中模糊的片段——他们只知道他牺牲在朝鲜,却从没想过,这个片段会与一场惊天地泣鬼神的战斗——松骨峰阻击战相连。

3.铭记

2021年,柳江区退役军人事务局打来电话,邀请刘现德侄子刘民琪前往南宁,参加广西的“致敬英烈·为烈士寻亲”活动。

活动现场,一位穿着军装的老人,径直走到刘民琪面前。这位老人就是志愿军老战士曹家麟,他多年来一直在全国各地为牺牲的战友寻亲。

“你是不是刘现德的家人?”曹家麟握着刘民琪的手,声音有些激动,“他是在松骨峰战役中牺牲的,当时是志愿军第38军112师335团1营1连的战士!”

这句话如一声惊雷,又像一道暖流,刘民琪全身禁不住战栗。

当曹家麟把一座水晶纪念碑递到他手中时,刘民琪的视线模糊了,心情久久不能平静——水晶纪念碑里面装着一管泥土,碑上镌刻:“刘现德烈士永垂不朽”;碑的底座标注:“志愿军第38军112师335团1营1连战士”“松骨峰土采自松骨峰阻击战的战场”。

装有松骨峰热土的水晶纪念碑上面镌刻着“刘现德烈士永垂不朽”。

周围的人纷纷围过来:“向烈士致敬!”

“那一刻我才明白,大伯父不仅被我们家人惦记着,还有这么多人没有忘记他。”刘民琪哽咽着说。

刘民琪特意找到作家魏巍写的《谁是最可爱的人》,当读到“敌人为了逃命,用了三十二架飞机、十多辆坦克和集团冲锋向这个连的阵地汹涌卷来,整个山顶的土都被打翻了,汽油弹的火焰把这个阵地烧红了……”他不禁被深深震撼,“原来大伯父当年面对的,是这么惨烈的战斗,他就是魏巍笔下最可爱的人啊!”

如今,基隆村早已不是当年的模样,刘现德参军出发时的老瓦房被推平,原址上建起了刘家祠堂。红色的基因,却在刘家代代相传——刘巧义、刘华、刘家远等后人,从祠堂出发,循着刘现德的足迹穿上了军装,成为了保家卫国的子弟兵。

“我们要在祠堂里写上刘现德的事迹,让更多的人瞻仰。”刘民琪大声说,“他自己用生命守护的家国,如今平安祥和,他的精神,要一代代传承下去。”

在刘家祠堂,族人正在商议把刘现德烈士事迹书写上墙,供大家学习。

三、他的音容,定格在18岁

88岁的岑喜兴枯瘦的手指,摩挲着眼前的照片,嘴里用本地方言不停地念叨着。

照片里穿军装的年轻人,面容清秀,英姿飒爽,正是他的二哥,在抗美援朝松骨峰战斗中牺牲的烈士岑裕兴。他的样子,永远定格在了18岁。

“这是他18岁拍的照片,瘦高个,大概有1米7。”

“他这身军装,很帅。”

“大家看看,是不是有点像抗美援朝电视剧里的男演员。”

……

他浑浊的眼中似有光,又似有泪。

生怕坐在一旁的记者听不懂,岑喜兴的侄儿岑可应充当翻译。“叔叔年纪大了,父辈一代只剩他一人了。每每看到二伯的照片,总爱唠叨多一些。”岑可应说。

88岁的岑喜兴看着二哥岑裕兴年轻时的照片讲述当年的故事。

1.毅然投笔从戎

岑裕兴,广西贺州市八步区贺街镇寿峰村人,中国人民志愿军第38军112师335团1营3连战士。

1950年,岑裕兴参军时刚满18岁,岑喜兴13岁。75年过去,岁月在岑喜兴身上刻下深深的痕迹,可对二哥的思念从未忘却。

岑家兄妹5人,老大岑初兴、大姐岑桂莲、老二岑裕兴、老三岑喜兴、老四岑福兴。

在岑喜兴记忆里,“二哥岑裕兴聪明好学,写得一手好字,大哥大姐便承担起干农活的重担,供他去桂林读书”。由于父亲早逝,母亲操持家事,一家人都盼着这个弟弟能通过读书出人头地。

不料,岑裕兴响应国家号召参军,没来得及回家告别,就从桂林的学校直接奔赴部队了。

“父亲说,二伯岑裕兴当兵后,给当时在县政府上班的堂哥岑均兴写过一封信,还寄回一张一寸的军装照,说自己去当兵了。”岑可应回忆。

那封信寄回来没多久,岑裕兴奔赴朝鲜,之后再无音讯。值得庆幸的是,这张照片被好好保留了下来。后来,家里把照片放大,装了相框,摆在堂屋最显眼的地方。

“从我记事起,就知道堂屋墙上的这张军人照片是二伯,我们家的英雄。”岑可应说。

身着军装照的岑裕兴。(受访者供图)

2.“二伯就是最可爱的人”

1950年,岑裕兴在松骨峰战斗中牺牲。

“我到现在都记得,两个军人骑着马,直接来到家里,把烈士证交到我妈妈手中,说岑裕兴牺牲了。”岑喜兴用本地方言讲述着。

岑可应作翻译,声音也变得沉重起来。

“我奶奶根本不敢相信,好好的孩子说没就没了。两个军人一边安抚她,一边问有什么需求,奶奶哭得几度晕厥。最后,两个军人留下了九百斤米的粮票,才离开。那张烈士证名字写着‘岑玉兴’,一直保管到现在。”岑可应缓缓道来。

2021年7月,贺街镇退役军人服务站站长赖秋艳专程找到岑家,告知他们派代表参加广西退役军人事务厅组织的“致敬英烈·为烈士寻亲”活动,岑可应于是前往。

也是在这次活动中,他知晓了二伯岑裕兴生前所在的部队——中国人民志愿军第38军112师335团1营3连,是在抗美援朝赫赫有名的特功连。

活动现场,岑可应接过了装着松骨峰战场热土的水晶纪念碑。这带着历史温度的泥土,来自岑裕兴当年浴血奋战过的阵地。

从那以后,岑可应花时间去了解松骨峰阻击战,去了解特功连。他读魏巍的《谁是最可爱的人》,书中描写松骨峰战斗的惨烈,让他心揪得紧紧的,“二伯岑裕兴牺牲经过无从知晓,但那些不怕牺牲、奋不顾身的最可爱的人,他就是其中一个,他和他们一样英勇!”

3.“我们永远记着您”

如今,贺州市八步区的古柏山烈士陵园里,当地专门为岑裕兴烈士设了一处纪念墓;烈士纪念碑的英名墙上,也刻有岑裕兴的名字。

每年清明节,家族都会去祭扫岑裕兴烈士纪念墓。2021年之后,祭扫除了鲜花,他们还会带上装着松骨峰热土的水晶纪念碑。在墓前,长辈们都会给后辈们讲述岑裕兴的故事。

记者离开时,岑喜兴望着门外,低声啜泣:“我想我二哥了,想得很。”

南方十月的风,仍带着些许暖意,拂过寿峰村的村道。路边、山野上,星星点点的黄色小雏菊轻轻摇曳。在抗美援朝纪念日来临之际,岑可应来到古柏山烈士陵园。在岑裕兴的纪念墓前,他将采摘的小雏菊轻轻放下:“二伯,今天我来看您了。现在国家强大了,村里的生活也越来越好。您安息吧,我们永远记着您。”

岑裕兴的青春,定格在了抗美援朝的松骨峰战场上,可他的精神,却如这山野间的菊花,虽不张扬,却始终在家人乃至更多人心中,散发着温暖而坚韧的力量。

作为最可爱的人,他和所有的英雄,永远被铭记。

岑可应摘下家乡的雏菊,拜祭二伯岑裕兴烈士。

■ 新闻链接

3368名广西籍志愿军指战员牺牲在朝鲜战场

在抗美援朝战争前线,广西籍志愿军指战员浴血奋战,立下了赫赫战功。在上甘岭等重大战役以及开城、大和岛等战场上,留下了他们不怕牺牲、英勇顽强、可歌可泣的英雄事迹。

中共党员农廷秋,在1952年10月15日上甘岭战斗中,身上多处负伤,仍然坚持战斗,在敌人第五次反扑时,阵地上只剩下他一人,在子弹全部打光的危急时刻,他拉响了最后一颗手榴弹,壮烈牺牲。在广西抗美援朝英名录中,除了特等功获得者、二级战斗英雄农廷秋外,还有一等功获得者梁封、谢坤、李文臣等,李文臣还荣获朝鲜民主主义人民共和国二级战士荣誉勋章。许多广西籍志愿军指战员献出了宝贵生命,长眠在异国的土地上。据统计,在抗美援朝战争中,牺牲的广西籍志愿军指战员共有3368名。

——据《中国共产党广西历史第二卷(1949—1978)》(中共党史出版社出版)

抗美援朝出国作战75周年特别报道版面。

微信公众号

微信公众号